Je me souviens de ce matin-là. Paris avait cette lumière pâle que l’on ne trouve qu’au commencement de l’automne, lorsqu’un voile de brume hésite encore à quitter les toits et que les pavés mouillés reflètent les nuées. J’étais arrivée depuis trois jours à peine, logée dans une pension modeste, un étage sous les mansardes, le cœur battant et l’âme trop grande pour mon corps encore frêle.

Je tenais dans mes mains un carton de cuir élimé où j’avais glissé mes premiers croquis. Des visages esquissés à la hâte, des mains tremblantes d’enfant malade, des souvenirs de Zurich, des copies de bustes antiques faites sous le regard indulgent de Pfyffer. Mais ici, à Paris, cela suffirait-il ?

Je franchis le seuil de l’Académie Julian. L’air sentait l’huile de lin et la poussière d’ocre. Le sol était taché de siècles de pigments, le plafond percé de verrières laissait tomber une clarté laiteuse qui dessinait des auréoles autour des bustes de plâtre et des modèles aux chairs diaphanes. Le silence était dense, brisé seulement par le crissement du fusain, les exclamations étouffées et les râles des poêles de fonte.

Elles étaient là. Les autres. Des femmes venues de toutes parts : de Saint-Pétersbourg, de Londres, de Lyon, de Genève. Certaines riaient fort pour dissimuler leur trac, d’autres baissaient les yeux en triturant leur chiffon. Je reconnus Marie Bashkirtseff, à sa blondeur nerveuse et à ses regards en coin, une féline qui déjà voulait m’évaluer.

Je posai mon carton sur le chevalet numéro seize.

Le maître entra. Julian, grave et cordial, suivi de Tony Robert-Fleury, le regard précis et les bras croisés. Il s’arrêta devant chaque planche, s’empara de la mienne, la parcourut sans un mot, la reposa. Je crus que mon cœur allait se briser en éclats de verre.

Puis il dit simplement :

« Celle-là, elle sait voir. »

Je ne respirai plus. C’était à peine un murmure dans le brouhaha de l’atelier, mais il venait de m’ouvrir la porte de ce monde dont j’avais tant rêvé. J’avais quitté mon enfance, mes fièvres et mes prières au couvent. Paris m’acceptait.

Ce jour-là, à l’heure de la pause, je sortis fumer une cigarette sur le seuil, regardant les passants avalés par la rue du Dragon. L’air avait l’odeur de l’encre et des feuilles mortes. Forain passa, un carnet sous le bras, et me salua d’un clin d’œil. Fantin-Latour m’avait promis de venir voir mes travaux. Degas, m’assurait-on, jetterait peut-être un œil. Et moi, je demeurais là, le fusain noirci jusqu’à la paume, un peu fiévreuse, un peu vivante.

Ce fut ce jour-là que je compris que peindre ne serait jamais un métier pour moi, mais une survie. Que chaque visage saisi serait une revanche contre les années d’immobilité et de silence. Que dans chaque regard capturé, c’était le mien qui chercherait son reflet.

Ce soir-là, je rentrai à la pension à pied, les doigts tachés de noir, les joues rougies par l’air vif. Je me sentais légère. Paris appartenait aux audacieuses, et j’étais prête à m’y brûler pour en faire jaillir la lumière.

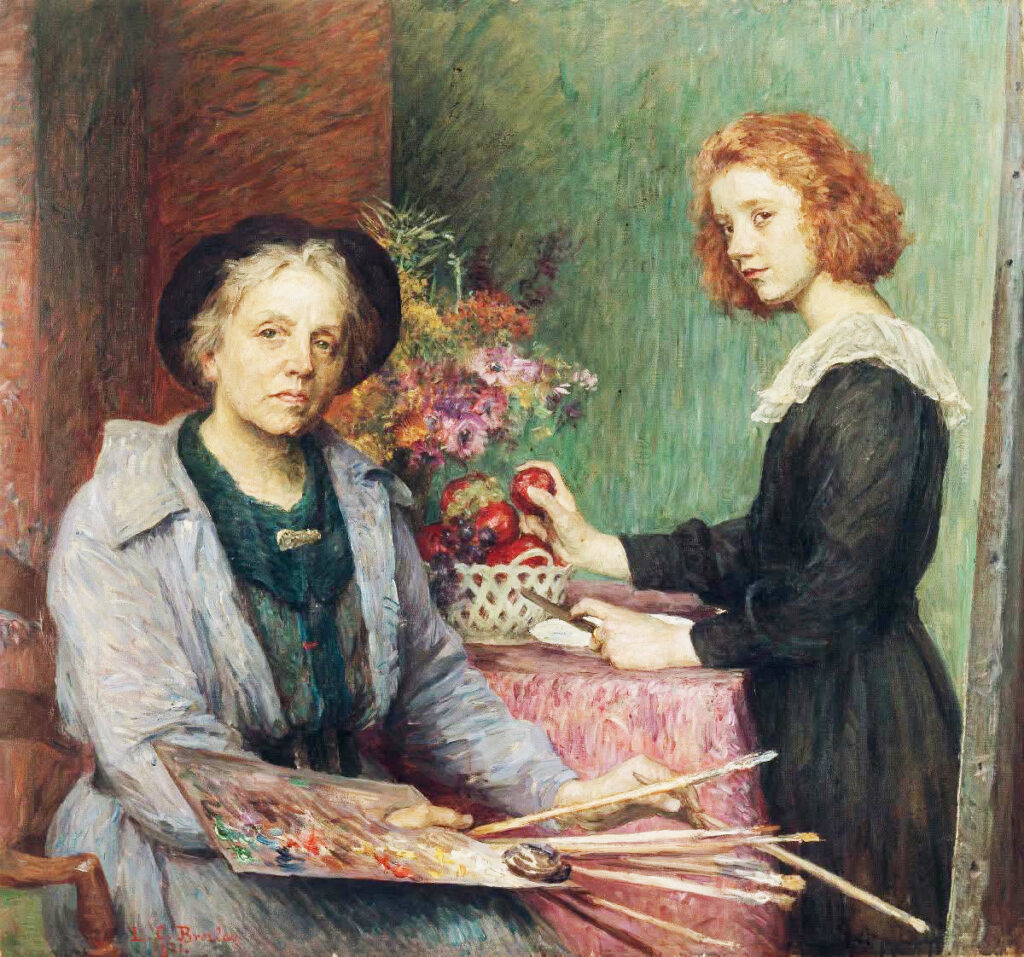

Nouvelle de Stephane PREDO, librement inspirée de la vie de Louise Catherine Breslau .

Louise Catherine , née Maria Luise Katharina Breslau est une peintre et dessinatrice suisse, née le 6 décembre 1856 à Munich et décédée le 12 mai 1927 à Neuilly-sur-Seine. Naturalisée suisse en 1874, elle a passé la majeure partie de sa vie artistique en France.

Élevée à Zurich dans une famille cultivée, elle découvre le dessin durant une enfance marquée par l’asthme et la solitude. Formée auprès du portraitiste Eduard Pfyffer, elle part à Paris en 1876 pour étudier à l’Académie Julian, l’un des rares lieux ouverts aux femmes artistes. Elle y côtoie Marie Bashkirtseff, Amélie Beaury-Saurel et Madeleine Zillhardt, qui devient sa compagne et muse pendant plus de quarante ans. Dès 1879, elle expose au Salon de Paris et se fait remarquer pour ses portraits intimistes et ses scènes de genre. Son style, influencé par Manet, Degas et Renoir, mêle réalisme et délicatesse, souvent au pastel. En 1889, elle reçoit une médaille d’or à l’Exposition universelle de Paris, où elle représente la Suisse. En 1901, elle devient la première artiste étrangère à être décorée de la Légion d’honneur. Pendant la Première Guerre mondiale, elle réalise bénévolement des portraits de soldats et d’infirmières. Son œuvre, riche de plus de 800 tableaux, est aujourd’hui conservée dans de nombreux musées européens, dont le musée d’Orsay, le Petit Palais et le musée des Beaux-Arts de Dijon.

Si/si, les femmes existent

Louise Catherine Breslau reste une figure majeure de l’art féminin du tournant du XXe siècle, alliant exigence technique et sensibilité poétique.

![]()